싱가포르항공을 타고 싱가포르에서 멜번으로, 그리고 멜번에서 6시간의 환승 끝에 타즈매니아행 비행기를 기다렸다. ‘호주의 보석 같은 섬’이라는 말에 설렘과 긴장이 교차했다. 젯스타 항공은 처음이었는데, 다른 항공사에서는 느껴보지 못했던 터프한 승무원들이 꽤 인상적이었다. 비행 시간은 한 시간 남짓. 그런데 도착하자마자 폭풍우가 몰아쳤다. 지금 남반구는 여름일 텐데? 분명 여름인데도 가끔 춥다는 친구의 말이 떠올라, 싱가폴 면세점에서 반신반의하며 산 유니클로 패딩이 생각보다 요긴할 것 같았다. 공항에서 패딩을 꺼내 입고 친구가 예약해 준 버스에 올랐다. 먼저 내리는 사람들이 비바람 때문에 몸을 제대로 가누지도 못하고 버스에서 짐을 꺼내는 모습을 보고, 오늘 여행이 쉽지 않을 것 같다는 예감이 들었다.

한 시간 정도 달려 호바트에 도착했을 때, 다행히 비는 그쳤지만 공기는 한겨울처럼 차가웠다. 한국의 2월과는 전혀 다른 분위기—오후 6시인데도 밝았고, 공기는 뚝 떨어지는 냉기를 품고 있었다. 버스 정류장에서 숙소까지는 아기자기한 동네 분위기가 이어졌고, 그 길 위를 짐을 끌며 한참 걸어갔다. ‘제발 감기만 걸리지 않기를…’ 마음속으로 계속 빌면서.

태즈메이니아는 우리나라로 치면 제주도 같은 섬이다. 호주인들도 꼭 가 보고 싶어 하는 휴양지라고 한다. 내가 머물 숙소는 호바트 도심 중에서도 바닷가와 맞닿아 있는 ‘배터리 포인트’에 자리 잡고 있었다.

숙소에 도착하니 호스트가 반갑게 맞아주며 집안을 소개해 주었다. 호스트는 멜번에 본가가 있고, 여러 권의 책을 낸 작가라고 했다. 나이는 꽤 있어 보였고, 남편과 사별한 뒤 글을 쓰고 싶을 때면 태즈메이니아에 와 머문다고 한다. 세계 곳곳을 여행한 흔적이 집 안에 고스란히 담겨 있었다. 여행에서 수집한 물건들과 그것을 배치한 감각이 참 좋았다. 세월이 만든 텍스처들 덕분인지, 이 공간이 처음인데도 편안함이 느껴졌다.

내 옷차림을 본 호스트는 살짝 걱정스러워 보였다. 경량 패딩 하나에 상·하의는 가벼운 복장, 게다가 샌들까지 신고 있었으니 얼어 죽을까 봐 걱정된 모양이다. 그는 모포 하나와 자기 어그부츠를 건네며 “여행 동안 편하게 쓰라”고 했다.

나는 에어비앤비에서 방 하나만 빌렸지만, 내일이 되어야 다른 손님들이 온다며 오늘만큼은 공용 거실을 마음껏 누리라고 했다. 본인은 근처에 있는 또 다른 집에서 지낼 거라고. 바닷가 고급 빌라 하나만으로도 충분히 부러운 삶인데, 또 다른 집이라니—살짝 감탄과 부러움이 동시에 밀려왔다.

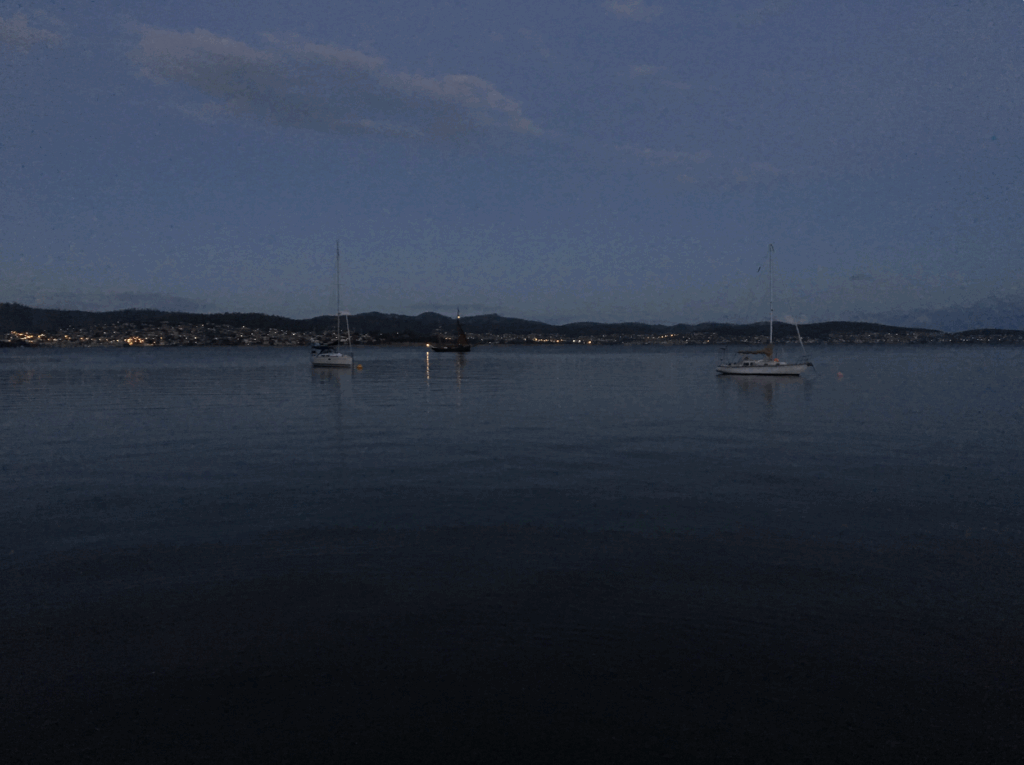

이미 늦은 시간이라 친구와는 다음 날 만나기로 했다. “오늘은 샤워하고 바로 자야지”라고 생각했지만, 숙소 밖 풍경이 너무 좋아 잠시 나가 보기로 했다. 바다가 정말 코앞이었다. 파도 소리조차 들리지 않는 고요한 바다를 바라보고 있으니, 며칠 동안 잠을 못 자 지쳐 있던 마음이 조금은 풀렸다.

몽롱한 정신, 오랫동안 추위에 떨었던 탓인지, 내가 서 있는 이곳이 현실인지 꿈인지 구분이 안 될 정도로 어지러웠다. 한국에서 가져온 햇반과 깻잎으로 대충 저녁을 해결하고 푹 자야겠다.